Korrektiv oder Bedrohung der Demokratie? – Vortrag über den Umgang mit populistischen Parteien

Am 20. Januar 2025 war Dr. Angela Bourne (Universität Roskilde) an der Viadrina zu Gast, um einen Vortrag zum Umgang mit populistischen Parteien zu halten. Dabei sprach sie darüber, was eine Demokratie aushalten kann und muss, über Deutschlands Sonderweg im europäischen Vergleich und darüber, was es überhaupt bedeutet, sich gegen Populismus zu positionieren. Prof. Dr. Timm Beichelt moderierte den Abend. Der Vortrag war die erste Veranstaltung im Rahmen des von Beichelt geleiteten Jean Monnet Netzwerkes ValEUs an der Viadrina.

Zu Beginn der Veranstaltung stellt Dr. Angela Bourne klar, dass es rein zufällig sei, dass der Tag ihres Vortrags mit der zweiten Amtseinführung von Donald Trump zusammenfällt. An diesem Tag über Populismus zu sprechen, scheint aber kaum abwegig. Und obwohl sie in ihrem Vortrag nicht über Trump oder die USA sprechen wird, glaubt sie, dass es sicherlich einige Parallelen gibt. Sie ist an diesem Montag an die Viadrina gekommen, um im Rahmen der ValEUs-Lecture-Serie einen englischsprachigen Vortrag mit dem Titel „Responding to populist parties“ zu halten, wobei sie den politischen Umgang mit populistischen Parteien in einem europäischen Kontext fokussiert.

Populistische Parteien sind zunächst ein normaler Teil der politischen Architektur in Europa, stellt Angela Bourne fest. Viele Menschen wählen sie, in vielen Teilen Europas führen sie Staaten oder sind zumindest an der Regierung beteiligt. Das sei Teil einer europäischen Realität der heutigen Zeit. Gleichzeitig, unterstreicht Bourne, sind diese Parteien sehr kontrovers und viele Menschen widersprechen ihnen. Institutionen, politische Akteure und Bewegungen mobilisieren gegen populistische Parteien. Häufig ist das Argument gegen sie vor allem eine Sorge, dass diese die liberale Demokratie bedrohen. Andere argumentieren hingegen, diese Parteien könnten durchaus ein Korrektiv innerhalb einer liberalen Demokratie darstellen. Bourne wendet ein, dass die Beziehung zwischen Populismus und Demokratie durchaus nuancierter und ambivalenter sei, weswegen es eben so wichtig sei, sich demokratische Verteidigungsstrategien und ihre Argumente genau anzuschauen. Es gibt viel, was es im Hinblick auf populistische Parteien zu besprechen gebe, sagt Bourne, beispielsweise, warum sie in den vergangenen 30 Jahren so große Popularität in Europa gewinnen konnten. In ihrer Forschung befasst sich Angela Bourne jedoch primär damit, wie eine Opposition zu diesen Parteien aussehen kann.

Galerie

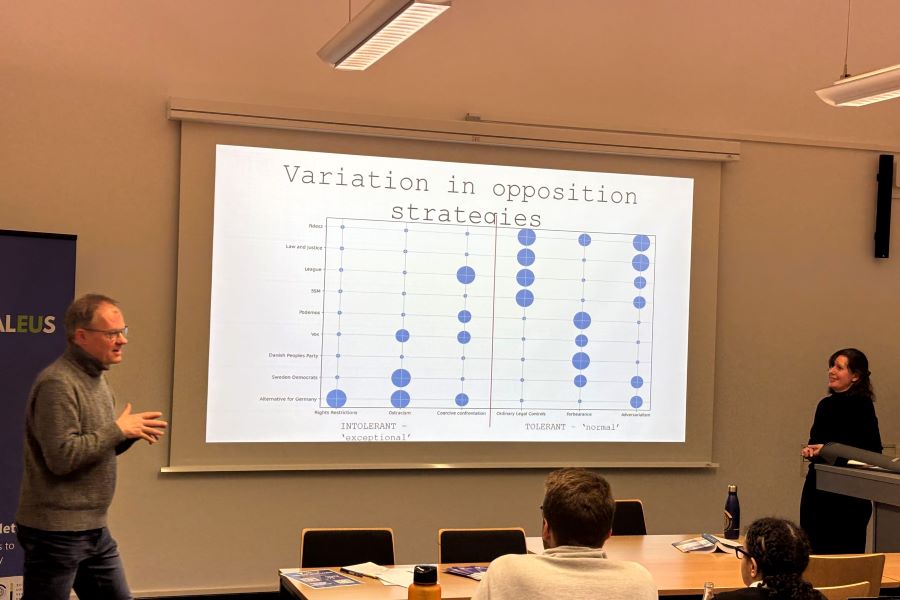

Dabei geht es vor allem darum, wie Menschen sich gegen diese Parteien positionieren und gegen sie mobilisieren und wie effektiv diese Methoden sind. Die Maßnahmen, die öffentliche Akteure ergreifen, reichen von Informationskampagnen bis zu Protest und Streiks, können aber auch beinhalten, mit populistischen Parteien zu koalieren, um deren Inhalte zu moderieren und zu mäßigen. Die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung könne, so Bourne, durchaus dazu beitragen kann, dass Parteien bestimmte Positionen mäßigen. Dabei sei es wichtig, sich klarzumachen, was den Erfolg einer Maßnahme gegen Populismus ausmache. Die Eliminierung populistischer Parteien als Ziel zu setzen, sei wenig erfolgversprechend, schlicht, weil es auf mittelfristige bis lange Sicht unrealistisch ist. Ob es in einer liberalen Demokratie erstrebenswert ist, politische Positionen zu eliminieren, sei eine weitere Frage, die man sich dazu stellen müsse. Pragmatischer sei hier ein Ansatz, der darauf zielt, die Unterstützung dieser Parteien zu minimieren. Als positives Beispiel dafür nennt Bourne Schweden.

Seit knapp acht Jahren forscht Bourne zum Umgang mit populistischen Parteien. Zwei Bücher hat sie dazu in den letzten Jahren veröffentlicht. Eines ihrer Forschungsprojekte vergleicht den Umgang mit populistischen Parteien in sieben Ländern: Schweden, Ungarn, Deutschland, Italien, Spanien, Polen und Dänemark. Dabei wurde beispielsweise deutlich, dass der derzeitige Umgang in Deutschland, die AfD aus einer Regierungsbeteiligung auf Bundes- und Landesebene zu halten, im europäischen Vergleich einzigartig ist. Allerdings hatten auch in anderen Ländern Regierungen anfangs beteuert, nicht mit populistischen Parteien zusammenzuarbeiten, hielten diesen Weg aber nicht durch.

Strategien, die das Ansehen und die Unterstützung für populistische Parteien verringern, können sehr unterschiedlich aussehen. Manchmal sind es Gerichtsprozesse, wie aktuell in Frankreich zu den Korruptionsvorwürfen gegen den Rassemblement National, die diesen Parteien massiv schaden. Allerdings können diese manchmal auch den gegenteiligen Effekt haben, wie man in den Niederlanden sehen konnte, als Prozesse wegen Hate-Speech die Unterstützung für Geert Wilders noch verstärkten. Mit Optimismus würde sie sich also zurückhalten, so Bourne. Dennoch unterstreicht sie, dass neben vielen Gewinnen, die populistische Parteien in den vergangenen Jahren verbuchen konnten, sie Wahlen eben auch immer wieder verlieren.

Ein Mitschnitt der Veranstaltung des ValEUs-Projektes ist hier zu sehen.

Lea Schüler

Zurück zum Newsportal

Beitrag teilen: