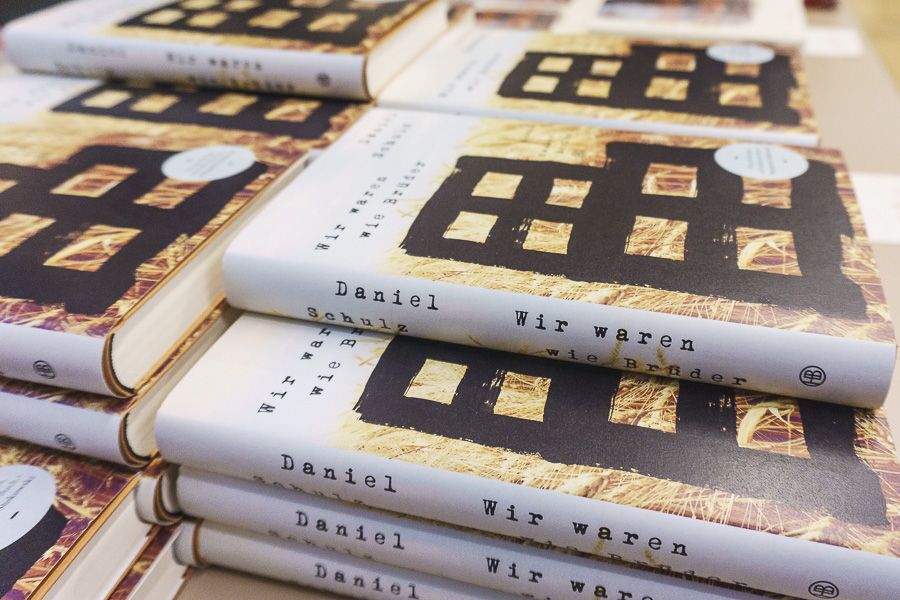

Mopeds, Pflaumen und viel Schweigen – Lesung mit Daniel Schulz

Der Reporter und Autor Daniel Schulz hat am 27. März 2025 im Logensaal aus seinem Buch „Wir waren wie Brüder“ vorgelesen, in dem er über das gewaltvolle Aufwachsen junger Männer im Brandenburg der 1990er-Jahre erzählt. Im Gespräch mit Kirsten Schroeter, wissenschaftliche Leiterin des Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement, erzählte er von der Schwierigkeit, das Schweigen der 90er-Jahre-Jugend in Worte zu fassen, und warum sich auch kenianische Frauen in seinem Buch wiederfinden.

Mit einer sehr persönlichen Rede begrüßt Viadrina-Vizepräsidentin Janine Nuyken Daniel Schulz und die Gäste seiner Lesung. Die Jahre, die der Protagonist des Buches „Wir waren wie Brüder“ in der Brandenburger Provinz zwischen „Kinder-Nazis“, Moped-Bastlern und seiner ersten Liebe verbringt, hat Janine Nuyken, aufgewachsen „im tiefen Westen“, in Frankfurt (Oder) an der noch ganz jungen Viadrina erlebt. „Politischer Sprengstoff lag auch im Projekt Viadrina“, erzählt sie und verweist damit auf zementierte Ost-West-Identitäten genauso wie auf rechte Gewalt, die auch Viadrina-Studierende traf. Selten aber habe dieser Sprengstoff Explosionen verursacht. „Es waren eher Implosionen“, so Janine Nuyken.

Lesung Daniel Schule

Dass im Inneren so manche Wut-Bombe zünden kann, während nach außen nur Schweigen, ein Knurren oder ein schiefer Blick dringt, das bekommen Leser*innen von Daniel Schulz’ Buch vorgeführt; noch eindrücklicher wird es bei der Lesung. Daniel Schulz nimmt die Gäste mit auf eine Moped-Fahrt zwischen Pflaumenbäumen und ausgedörrten Feldern. Und wie er so betont langsam und mit vielen Pausen liest, ist es nicht schwer, sich in die Kleinstadt-Jugend zwischen Trägheit und Angst zu versetzen. „Dafür, dass Markheide so klein ist, passt ganz schön viel Leere rein“, schreibt Schulz seinem jugendlichen Protagonisten in die Gedanken. Für das, was er und sein Kumpel miteinander besprechen, reichen einzelne Worte und viele „Mmhs“. Kirsten Schroeter nennt das einen „schweigenden Dialog“. Dabei sei die Wirklichkeit noch viel stiller gewesen, entgegnet Daniel Schulz: „Im Vergleich zu dem, wie es wirklich war, wird in dem Buch viel gesprochen.“

Das Aufwachsen, das er beschreibt, ist von Härte geprägt, aber auch von Freiheit. „Die Eltern hatten damals nicht so viel mit den Kindern zu tun; sie waren damit beschäftigt, mit den Folgen der Revolution klarzukommen“, so Schulz. Die Kehrseite dieser Freiheit: Einsamkeit, fehlende Solidarität, großer Einfluss auch von kleinen gewalttätigen, rechten Gruppen.

Das Publikum, das von Kirsten Schroeter zum Gespräch untereinander aufgefordert wird und anschließend auch zum Fragenstellen, kann viel mit den Beobachtungen von Schulz anfangen. Sie kommen ins Gespräch über umgebaute Mopeds, über die jugendliche Sehnsucht dazuzugehören, und über die Rolle der Frauen im Umbruch. Dass der Roman bei weitem nicht nur (Ost)Deutschen etwas zu sagen hat, bewies eine Lesereise, die Daniel Schulz kürzlich auf Einladung des Goethe-Instituts nach Kenia führte. Viel Anklang fand dort – wie auch am Abend im Logensaal – eine Passage über Mariam, ein Mädchen mit georgischer Mutter, die auf eindringliche Nachfragen immer wieder neue Versionen ihrer Familiengeschichte zum Besten gibt. Kenianische Frauen, die schon einmal in Deutschland gelebt haben, hätten über diese Szenen sehr gelacht, erzählt Schulz. Sie kannten zu gut die bohrenden Fragen nach Herkunft und Identität. „Jede von ihnen hatte mindestens fünf Geschichten parat auf die Frage, wo sie denn herkämen“, berichtet Daniel Schulz.

Im Anschluss an die Lesung nimmt sich Daniel Schulz viel Zeit, um Bücher zu signieren und mit seinen Leser*innen zu sprechen. Dabei erwähnt er am Rande, dass er mit dem 2022 erschienenen Text „Wir waren wie Brüder“ eigentlich abgeschlossen habe, aber in jüngster Zeit wieder vermehrt angefragt werde. Die jüngsten Wahlerfolge der AfD, der zunehmende Einfluss rechtsextremer Gruppen in vielen gesellschaftlichen Bereichen und Regionen – all das macht die so feinfühligen wie schonungslosen Beobachtungen der 1990er-Jahre so gefragt. Die Art wie Daniel Schulz fern von simplen Ost-Erzählungen über Zugehörigkeit, Opportunismus, Angst und fehlenden Bezugspersonen schreibt, ist heute nicht zuletzt in Brandenburg hochaktuell.

Das macht auch Janine Nuyken in ihren Eingangsworten deutlich. Sie lebe in einem Dorf, in dem mehr als die Hälfte der Bewohner*innen AfD wählen: „Das sind meine Freunde, auch wenn ich ihre politischen Einstellungen nur schwer ertragen kann.“ Sie sehe es als ihre Aufgabe, mit ihnen weiterzusprechen, „über Fakten, über Gefühle und darüber, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen.“ Das erfordere Haltung, aber auch Zuneigung. „Abneigen kann ich mich immer noch, bislang habe ich noch nicht genügend Gründe dafür gefunden.“

Die Lesung bildete den Auftakt der Konferenz „Haltung zeigen!? Diversitätsdiskurse und Konfliktbearbeitung“ am 28. März 2025.

Frauke Adesiyan

Zurück zum Newsportal

Beitrag teilen: